La diplomatie n’a pas su empêcher la Première Guerre mondiale. Elle a conduit des Hommes à tuer leurs semblables dans la boue des tranchées, à la baïonnette.

Aujourd’hui à nouveau, les mêmes engrenages implacables qui aboutissent à ces absurdités se remettent en place, et nous assistons à une guerre fratricide qui oppose deux peuples slaves au cœur de l’Europe.

Nous assistons aussi au retour des propagandes selon le camp choisi par les groupes qui font les opinions. Les nations invoquent la défense de leurs intérêts vitaux. Mais ces intérêts sont-ils aussi ceux des femmes et des hommes qui les composent ?

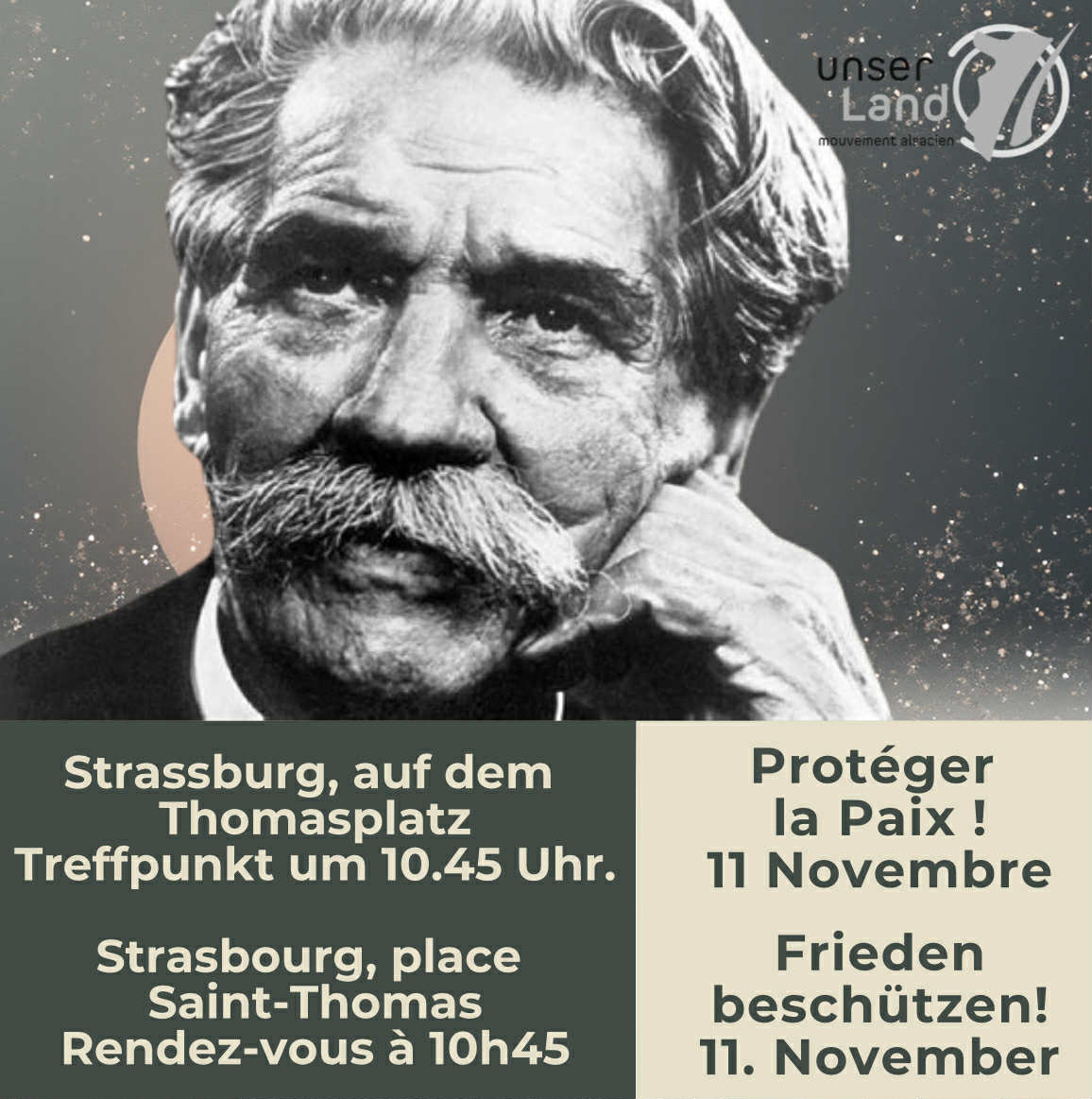

C’est pourquoi, il nous a semblé intéressant de mettre en lumière la pensée de Albert Schweitzer aujourd’hui, 150 ans après sa naissance, dans le quartier qui a vu et entendu l’éclosion de sa personnalité.

Et en ce jour de commémoration, nous voulons également nous interroger. Nous qui sommes les protagonistes vivants du monde actuel, quelles sont nos obligations envers ceux qui furent sacrifiés hier pour des raisons si distantes de leurs intérêts et de leur quotidien ?

Ici, en Alsace, la pensée d’Albert Schweitzer résonne avec une force particulière. Parce qu’il était alsacien et sa philosophie, ne pouvait éclore que dans un esprit Alsacien éclairé et éclairant comme le sien. Son éthique était alsacienne.

Son appel au respect absolu du Vivant, au-delà des pseudos intérêts vitaux des États, nous invite à la réflexion.

Réfléchir aussi dans un contexte de commémorations souvent frénétiques, typiquement françaises, parfois fondées — chez nous — sur des récits tronqués ou réécrits pour glorifier une victoire qui fut une défaite chez nous qui signa la fin de nos spécificités.

Mais Albert Schweitzer se place au-delà des intérêts des états et de leur auto glorification. Pour lui, le principe qui surpasse tout autre principe, est celui de la préservation et du respect inconditionnel de la Vie.

Sa prédication du 24 novembre 1918 est une référence et un contrepied au bellicisme de son époque et allons analyser quelques extraits (que nous lirons en français et aussi en version originale allemande) pour extrapoler sa philosophie au monde d’aujourd’hui.

Retour sur la prédication en l’Eglise St Nicolas. Le 24 novembre 1918.

Cette prédication est emblématique car elle s’inscrit dans un contexte particulier :

- 2 jours après l’arrivée des troupes françaises à Strasbourg

- L’enchantement tricolore à son apogée avec suspicion pour ceux suspects de tiédeur dans leur expression patriotique ou nationaliste

- On est à quelques jours avant l’expulsion des vieux Allemands qui ont aidé à bâtir une Alsace moderne, dont le beau-père d’Albert Schweitzer

Dans ce contexte exacerbé, la prédication d’Albert Schweitzer est remarquable, courageuse et avant-gardiste.

« Zum fünften Mal nun in der Zeit, da der Herbst sich zum Winter neigt, wollen wir nicht nur der Toten gedenken, die nicht starben, weil Alter, Krankheit oder Unglücksfall sie dahinraffte, sondern … von Menschenhand im mörderischen Kriege fielen. Wie sind sie gestorben?

Un coup de feu a traversé leur corps et ils se sont vidés de leur sang ; durant des jours, ils se sont consumés dans les gémissements, accrochés aux fils de fer barbelés, sans que personne ne puisse leur porter secours ; dans la nuit, ils sont morts de froid sur une terre gelée ; des explosions les ont ensevelis ou les ont projetés dans les airs après les avoir déchiquetés ; en gargouillant, l’eau a entrainé par le fond le bateau sur lequel ils se trouvaient […]. Quant à ceux qui ne sont pas morts sur terre ou dans l’eau, ils s’en sont rentrés, après avoir souffert à l’hôpital militaire tous les tourments durant des semaines et des mois, pour être contraints de lutter avec la vie et l’existence d’un estropié. »

Schweitzer met en lumière la réalité tragique de la guerre et ses conséquences. Il faut imaginer ces hommes — paysans, artisans, instituteurs… — issus de deux nations alors parmi les plus avancées du monde occidental, s’affrontant dans les tranchées avec une brutalité et une inhumanité sans nom. L’Europe représentait alors 85 % des brevets et découvertes du monde, et pourtant, elle s’autodétruisait. Pour quelles raisons ? Pour la France, récupérer l’Alsace et la Moselle ? pour l’Allemagne, accéder également à un empire colonial ? Avec le recul, face au désastre humain et moral qui en résulta, on peut s’interroger sur la pertinence de cette séquence tragique qui marqua le début du long processus de suicide de l’Europe.

« Nun gehört dieses Weh der Vergangenheit an, sie haben ausgeduldet, die Menschen, die von Menschenhand litten und starben.

Wie wollen wir ihr Gedächtnis feiern? »

Schweitzer nous interroge encore : comment rendre juste Mémoire à ces vies sacrifiées, pour que leur souffrance ne soit pas vaine ?

« Que leur mort n’a pas été vaine. Ils se sont sacrifiés dans tous les pays, chacun pour protéger son peuple contre les atrocités de la guerre et pour lui préserver la paix. Et il faut que chaque peuple remercie ses morts pour cela. Dans les pays auxquels a été accordée la victoire, on exprime la signification de leur mort par les cris d’allégresse qui bruissent au-dessus des tombeaux. Dans [les pays] qui ont été vaincus, on songe à eux avec douleur. Ce sont les circonstances extérieures qui ont décidé que pour les uns la mort scellerait la victoire, et pour les autres elle ne serait pas couronnée de succès. Mais telle n’est pas la signification ultime de leur mort. Désormais, alors que nous regardons la guerre comme quelque chose de passé, ceux qui ont été sacrifiés se tiennent comme une troupe au sein de laquelle il n’y a plus de différence de race ni de nation, comme des êtres humains qui sont unis dans la douleur et la souffrance, et qui exigent de nous quelque chose. »

Dès novembre 1918, Schweitzer comprend qu’on ne peut établir de distinction entre les Morts, ni se contenter de cérémonies destinées à glorifier l’absurde.

Pour lui, la véritable séparation ne se fait pas entre vainqueurs et vaincus, mais entre les Vivants — capables de tirer de cette tragédie une leçon pour le bien de l’Humanité — et les Morts, dont le sacrifice serait trahi si cette leçon n’était pas entendue et mise à profit.

« Zu gering beurteilte man das Menschen leben, diesen geheimnisvollen, unersetzlichen Wert. Zu leichtsinnig sprach man von Krieg und dem Elend, das er bringt.

Man war gewohnt, für äußere Erfolge viele Menschenleben in Rechnung zu setzen und verherrlichte und besang diese Unmenschlichkeit.

So kam, was kommen musste……. Verherrlichung des Nationalismus führt..dass nur Schmerz und Entsetzen bleiben.

Indem wir uns vor Ihnen anklagen und demütigen, geloben wir, dass der Geist, dem sie geopfert wurden, vernichtet sein soll. »

Schweitzer ne se contente pas des mots : homme d’action, il sait aussi briser les carcans de pensée qui paraissent intangibles. Il dénonce la responsabilité des nationalismes, coupables du sacrifice de tant de vies, et lance un appel clair : il faut abattre cet esprit nationaliste. Plus jamais des hommes ne doivent, par décision des gouvernements — par ordre ou au nom d’une prétendue auto-défense — se trouver sommés de tuer leurs semblables. Il est à noter, ici, que Schweitzer ne met pas en cause le rôle de la diplomatie dans ce texte ; son cri porte avant tout contre la logique qui a conduit aux champs de bataille.

«Ehrfurcht vor Menschenleid und Menschenleben, vor dem kleinstem und unscheinbarsten, sei das oberste Gesetz, das sofort die Welt regiere. Und nicht wollen wir damit neue Phrasen an Stelle der alten setzen oder meinen, daß mit tönenden Reden und Erklärungen der Politiker in dieser Sache etwas getan sei, sondern wissen, daß es nur die tiefinnerliche Gesinnung, von Mensch zu Mensch … in der Welt solches Vermögen wird. »

Il est convaincu qu’une éthique enracinée dans les valeurs profondes de l’humanité, affranchie des calculs politiques à court termes, aurait pu épargner à l’Europe le désastre et ses suites tragiques.

En conclusion de sa prédication et pour extrapoler à notre monde :

Albert Schweitzer voyait dans le progrès des sociétés occidentales un mouvement exigeant son tribut. Ce qu’il n’avait pas encore pleinement perçu, c’est que le tribut le plus lourd serait celui du déclassement de l’Europe elle-même.

Ce n’est que plus tard, avec l’avènement de l’atome, qu’il comprit à quel point cette course au progrès avait atteint une limite : celle où l’humanité tout entière peut être mise en péril par des conflits locaux.

Aujourd’hui, la maîtrise du monde atomique et quantique repousse encore davantage ces frontières, et l’on n’ose imaginer les conséquences si de tels moyens venaient à être utilisés pour des visées de domination. Certes, les défis ne sont plus les mêmes. Mais Schweitzer nous laisse un principe intemporel, au-delà des cycles technologiques et des dérives nationalistes : l’éthique comme principe universel.

Die Welt braucht Ehrfurcht vor dem Menschenleben — le monde a besoin de respect pour la vie humaine.

Plus tard il étendra cette philosophie à l’ensemble du royaume du Vivant en incluant le monde animal.

Plus que jamais, sa pensée demeure d’une brûlante actualité. En ce jour de commémoration, qu’elle résonne en nous comme un appel à la prudence, à la lucidité et à une méfiance éclairée — face à tous les discours prémâchés qui, trop souvent, préparent les esprits à la soumission à vil prix pour des causes indignes de notre Humanité.

Martin Meyer, vice-président de Unser Land